Auf fast jeder Verpackung von Weißlicht-LEDs findet man eine Kelvin-Angabe, zum Beispiel 3000 K, 4000 K oder 5000 K. Diese sogenannte Farbtemperatur beschreibt den Eindruck, den wir Menschen vom Licht einer LED haben.

Eine LED mit 3000 K wirkt warmweiß und erinnert an das Licht einer Glühlampe, während 4000 K als neutralweiß erscheinen. Bei 5000 K wird das Licht als kaltweiß wahrgenommen, ähnlich dem Tageslicht am Vormittag.

In diesem Applikationsbeispiel schauen wir uns die Spektren unterschiedlicher Weißlicht-LEDs mit unserem Mikrospektrometer an und zeigen, wie sich diese Unterschiede anschaulich messen und darstellen lassen.

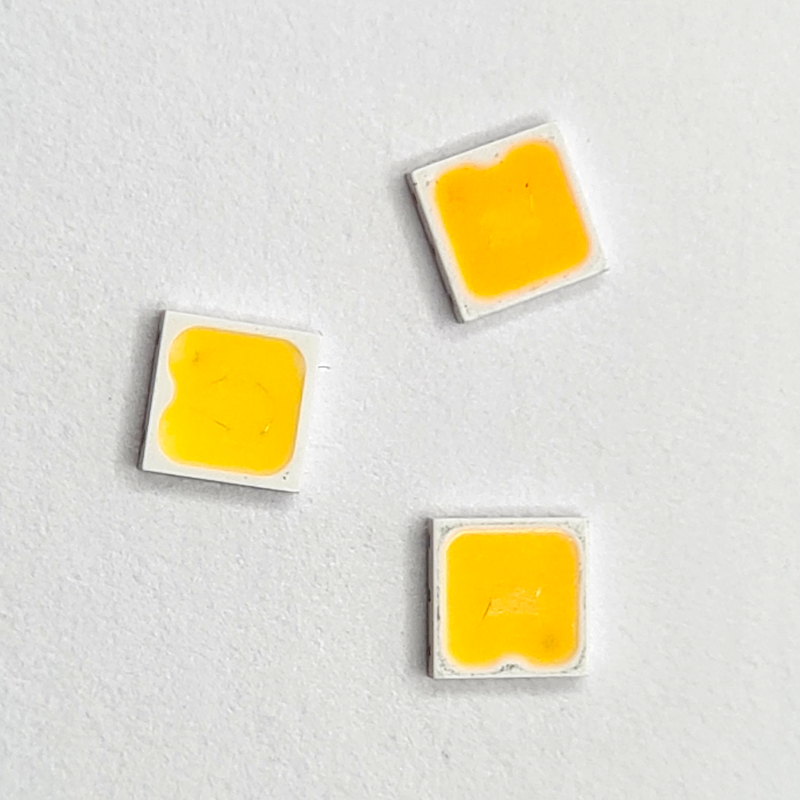

Weißlicht-LEDs in SMD-Bauform

Eine LED leuchtet nicht von Natur aus weiß. Halbleiter-LEDs strahlen zunächst nur in einem engen Wellenlängenbereich, beispielsweise blaues oder violettes Licht. Damit daraus Weißlicht entsteht, wird ein Teil dieses kurzwelligen Lichts durch spezielle Leuchtstoffe umgewandelt. Diese Materialien absorbieren einen Teil des blauen LED-Lichts und geben es in längeren Wellenlängen – also grünem, gelbem oder rotem Licht – wieder ab.

Das menschliche Auge nimmt die Mischung aus dem direkten blauen LED-Licht und dem durch Leuchtstoffe erzeugten langwelligen Licht als weißes LED-Licht wahr. Je nach Zusammensetzung der Leuchtstoffe lässt sich die Farbtemperatur gezielt einstellen: Ein hoher Rotanteil erzeugt warmweißes LED-Licht (niedrige Kelvin-Angaben wie 2700 K oder 3000 K), während ein stärkerer Blauanteil zu kaltweißem Licht (z. B. 5000 K oder 6000 K) führt.

Die Angabe in Kelvin geht ursprünglich auf die Physik schwarzer Strahler zurück. Damit bezeichnet man ideale Körper, die bei Erwärmung Licht in einem ganz bestimmten Spektrum abstrahlen. Je heißer dieser sogenannte Schwarzkörper ist, desto mehr verschiebt sich sein Licht ins Bläuliche, während kühlere Temperaturen eher rötliches Licht erzeugen. So lässt sich das »Farbempfinden« einer Lichtquelle durch den Vergleich mit einem solchen glühenden Körper beschreiben. Eine LED ist natürlich kein perfekter Schwarzkörper, denn ihr Licht entsteht durch Halbleiterprozesse und oft zusätzlich durch Leuchtstoffe. Trotzdem lässt sich ihre Lichtfarbe grob durch eine entsprechende Farbtemperatur charakterisieren.

Die Berechnung der Farbtemperatur erfolgt, stark vereinfacht, durch den Vergleich des gemessenen Spektrums mit der Farbskala, die ein erhitzter Schwarzkörper bei verschiedenen Temperaturen aussenden würde. Auf einer speziellen Farbtafel, dem sogenannten Farbdiagramm, sucht man die Stelle, die der wahrgenommenen Lichtfarbe am nächsten kommt, und ordnet dieser eine Temperatur in Kelvin zu. Auf diese Weise erhält man Werte wie 3000 K, 4000 K oder 5000 K, die wir auf Lampenverpackungen wiederfinden.

Wir haben für unsere Messungen bewusst unser Mikrospektrometer und nicht das DIY-Czerny-Turner-Spektrometer mit seiner höheren spektralen Auflösung eingesetzt. Der Grund dafür liegt im Ziel der Anwendung: Bei der Betrachtung von LED-Spektren geht es weniger darum, feine Linienstrukturen oder enge Peaks im Detail aufzulösen, sondern vielmehr darum, die grobe spektrale Zusammensetzung über den gesamten sichtbaren Bereich darzustellen. Das Mikrospektrometer liefert hierfür sehr schnell und zuverlässig Ergebnisse und ist durch seine kompakte Bauweise und einfache Handhabung ideal für den Einsatz im Unterricht geeignet. Gerade bei Experimenten mit Schülern und Praktikanten ist es von Vorteil, wenn Messungen ohne langwierige Justage und mit sofort verständlichen Darstellungen durchgeführt werden können.

In den dargestellten Diagrammen ist auch nicht nur eine einfache Linie zu sehen, sondern eine farbige Darstellung, die jede Wellenlänge im sichtbaren Bereich mit ihrer eigenen Farbe wiedergibt. Anstatt also nur einen Kurvenverlauf zu präsentieren, wird das Spektrum so als eine Art Balkengrafik dargestellt: Über jeder Wellenlänge ragt ein farbiger Balken empor, dessen Höhe die Intensität des Lichts an dieser Stelle angibt. So entsteht ein buntes Bild, das auf den ersten Blick sofort erkennbar macht, welche Bereiche des Spektrums besonders stark vertreten sind.

Gerade für Einsteiger ist diese Form der Visualisierung besonders hilfreich, da die abstrakten Messdaten direkt mit den Farben verknüpft werden, die unser Auge wahrnimmt. Man sieht sofort, ob der Rotbereich stärker ausgeprägt ist, ob viel Grün oder Blau enthalten ist und wie sich das gesamte Lichtspektrum zusammensetzt. Die Balkendarstellung hat damit einen hohen Wiedererkennungswert und ist zugleich ein starker Eyecatcher, der die Messergebnisse nicht nur wissenschaftlich korrekt, sondern auch intuitiv verständlich macht.

Wir haben drei LEDs aus derselben Serie eines Herstellers vermessen – jeweils Typen mit 3000 K, 4000 K und 5000 K. Diese Aufnahmen zeigen eindrucksvoll, dass sich die spektrale Zusammensetzung des Lichts ändert, auch wenn für das Auge alle drei LEDs zunächst »weiß« wirken.

Das Spektrum einer 3000 K-LED weist einen deutlich stärkeren Anteil im roten und gelben Bereich des sichtbaren Lichts auf. Diese langwelligen Anteile sorgen dafür, dass das Licht für unser Auge besonders weich und behaglich erscheint. Genau dieser Effekt ist uns von klassischen Glühlampen vertraut, deren Glühfaden ebenfalls viel rotes und gelbes Licht aussendet, oder auch vom romantischen Sonnenuntergang. Deshalb wirkt warmweißes LED-Licht gemütlich und angenehm und wird bevorzugt in Wohnräumen, Restaurants oder überall dort eingesetzt, wo eine wohnliche, entspannte Atmosphäre geschaffen werden soll.

Bei einer LED mit 4000 K ist das Spektrum deutlich ausgewogener. Die Anteile von Blau, Grün und Rot sind in etwa im Gleichgewicht, sodass keine einzelne Farbe besonders stark hervorsticht. Für unser Auge wirkt dieses Licht neutral und klar, ohne einen gelblichen oder bläulichen Farbstich. Deshalb wird es als »neutralweiß« bezeichnet. In der Praxis eignet sich neutralweißes Licht besonders gut für Arbeitsbereiche, Klassenzimmer, Werkstätten oder Büroräume, da es die Umgebung farblich unverfälscht erscheinen lässt und gleichzeitig eine konzentrierte, sachliche Atmosphäre unterstützt.

Bei einer LED mit 5000 K ist im Spektrum ein deutlich stärkerer Blauanteil erkennbar. Dieser sorgt dafür, dass das Licht für unser Auge besonders hell, frisch und anregend wirkt. Der Gesamteindruck ähnelt dem Tageslicht am Vormittag, das uns wach und aufmerksam macht. Solches kaltweißes Licht wird daher häufig in Büros, Laboren oder Schulen eingesetzt, wo Konzentration und eine klare Wahrnehmung der Umgebung wichtig sind. Auch in Verkaufsräumen oder Ausstellungen findet es Verwendung, da Farben unter kaltweißem Licht sehr kontrastreich und unverfälscht erscheinen.

Die in diesem Applikationsbeispiel gezeigten Spektren sind Rohdaten unseres Mikrospektrometers. Das bedeutet, dass sie noch nicht spektral korrigiert wurden, also die Empfindlichkeitsunterschiede des Detektors über verschiedene Wellenlängen hinweg nicht berücksichtigt sind. Für eine grobe Einordnung der Farbtemperaturen ist eine solche Korrektur jedoch nicht zwingend notwendig, da die typischen Unterschiede zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem LED-Licht auch ohne aufwendige Nachbearbeitung deutlich sichtbar werden. Genau diese Unmittelbarkeit macht das Experiment besonders anschaulich für den Einsatz in der Lehre.

Im nächsten Applikationsbeispiel werden wir dann einen Schritt weitergehen und zeigen, wie eine spektrale Korrektur durchgeführt werden kann. Damit lassen sich die aufgenommenen Daten noch genauer interpretieren und auch zwischen verschiedenen Geräten direkt vergleichen. Auf diese Weise können wir den Übergang von einer einfachen, anschaulichen Demonstration hin zu präzisen, wissenschaftlich belastbaren Messungen verdeutlichen – und den praktischen Nutzen des Spektrometers für Ausbildung und Forschung gleichermaßen hervorheben.

Die spektrale Untersuchung von LEDs ist nicht nur ein spannendes Lehr- und Demonstrationsexperiment, sondern hat auch in der industriellen Praxis eine hohe Relevanz. Moderne LED-Beleuchtungssysteme müssen heute strenge Qualitätsanforderungen erfüllen – angefangen bei der Farbwiedergabe bis hin zur langfristigen Stabilität.

Mit unseren Mikrospektrometern lassen sich solche Fragestellungen schnell und zuverlässig untersuchen:

Einhaltung von Spezifikationen: Ob Farbtemperaturbereiche, Farbkoordinaten oder spektrale Intensitätsverteilungen – mit einem Messaufbau auf Basis unserer Spektrometer lässt sich einfach überprüfen, ob die gelieferten LEDs die zugesicherten Werte einhalten.

Entwicklung neuer Beleuchtungskonzepte: In Forschung und Entwicklung spielt die spektrale Analyse eine Schlüsselrolle. Ob Human Centric Lighting, Pflanzenbeleuchtung oder Displays – ein präzises Verständnis des LED-Spektrums ist die Grundlage für innovative Anwendungen.

Darüber hinaus eignen sich die Mikrospektrometer durch ihre kompakte Bauweise und flexible Ansteuerung auch für den mobilen Einsatz im Feld oder als integrierte Lösung in Prüfständen und Laborgeräten. Damit verbinden sie einfache Handhabung mit der Leistungsfähigkeit einer professionellen Spektroskopie.

Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.

Sie möchten das Experiment nachstellen – in Ihrem Labor oder der Lehre? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie bei Planung, Aufbau, Kalibrierung und der Auswahl passender Komponenten. Eureca berät mit langjähriger Expertise in Optoelektronik, Optik und Spektroskopie – von DIY-Setups bis zu OEM-Lösungen. Feedback ist ausdrücklich willkommen: Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen, Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge mit.

Hier können Sie unkompliziert eine Frage oder Anfrage zu unseren Produkten stellen:

Aktualisiert am: 31.10.2025